Kobalt und andere Metalle aus dem Kongo stecken in Handys und Autos weltweit. Die Minenarbeiter in der Provinz Katanga leben trotzdem in bitterer Armut – und setzen sogar ihr Leben auf Spiel. Kossivi Tiassou war vor Ort.

Bergleute im Kongo (Archivbild)

Kipushi, eine kleine Stadt im Südosten der Demokratischen Republik Kongo. Die Region war einst das Rückgrat der kongolesischen Wirtschaft. Noch heute werden hier Gold, Kupfer, Zink und Kobalt abgebaut. Jahrzehntelang betrieb die staatliche Bergbaufirma Gécamines die Minen hier, doch sie ist schwer angeschlagen und hat der Stadt schon lange den Rücken gekehrt.

Der siebenjährige Paulin sitzt neben seiner Mutter Prisca in einem Tagebau, der nahe dem Stadtzentrum beginnt und sich über dutzende Hektar erstreckt. Prisca schlägt Steine auf, in der Hoffnung darin Kobalt zu finden. Mutter und Sohn sind staubbedeckt. Steine, Staub, die gleißende Sonne und der harsche Umgangston der Minenarbeiter – das ist Paulins Welt. Dabei wünscht sich seine Mutter nichts sehnlicher, als ihn in die Schule schicken zu können. “Das Leben ist hart geworden, seit Gécamines am Boden ist. Wir müssen diese Arbeit machen, um unseren Kindern die Schule zu bezahlen”, berichtet Prisca. Die Arbeit ist mühsam, an guten Tagen bringt sie rund 5000 kongolesische Francs nach Hause – umgerechnet etwa drei Euro. Die Regel sei das aber nicht. “Nicht jeden Tag gelingt es mir, etwas zu verkaufen”, klagt sie.

In Kipushi leben viele Menschen vom Bergbau

Paulins jüngerer Bruder Jeannot kommt aus einem Stollen. Er trägt eine Tasche. Darin Sand, gemischt mit schwärzlichen Steinen – vermutlich Kobalt. Priscas Kinder begleiten ihre Mutter jeden Tag im Morgengrauen hierher, in der Hoffnung, die wertvollen Mineralien zu finden. Keines der Kinder geht zur Schule. Ihre Geschichten ähneln denen von Tausenden anderer Kinder oder Familien, die in den Minen der Region arbeiten.

Blasse Erinnerungen an bessere Zeiten

Gécamines, der einstige Riese der kongolesischen Bergbauindustrie, kämpft seit mehr als fünfzehn Jahren ums Überleben. Verschiedene Regierungen plünderten den Konzern regelrecht aus. Nur selten wurden die Gewinne in den Erhalt der Minen investiert. Ein Großteil von ihnen ist heute in der Hand ausländischer Konzerne – nicht so in Kipushi. Hier wird heute nur noch von Hand geschürft. Es herrscht das Gesetz des Stärkeren.

Einst war die Firma der größte Arbeitgeber in der Bergbauprovinz Katanga. Mehr als 33.000 Menschen arbeiten für Gécamines, viele davon in Kipushi. “Es war eine Stadt mit Häusern, die alle der Gécamines gehörten, mit Erholungszentren, Sportanlagen, Schulen und Krankenhäusern”, erinnert sich der Aktivist und Unternehmer Alain Mwambenu an seine Kindheit. “Ich wusste nicht einmal, dass man für die Schule zahlen konnte. Mein Vater bekam für uns alles gratis – bis hin zum Toilettenpapier.” Doch das sind heute alles nur noch Erinnerungen.

Die Arbeit im Tagebau von Kipushi ist hart

“Alles ist gestorben”

Heute bleiben nur noch blasse Erinnerungen von den guten Zeiten. Ihren Mann hat Prisca schon vor längerer Zeit verloren. Auch sie selbst sei krank, sagt sie. “Wenn ich heute zum Arzt ginge, würde man mich mit wegen meines Harnwegsinfekts nach Hause schicken. Im Krankenhaus haben sie gesagt, ich dürfte hier nicht mehr arbeiten. Aber ich habe keine Wahl.” Viele Menschen würden versuchen, den Krankheiten mit Antibiotika vorzubeugen. Die Mütter brächten kranke oder totgeborene Kinder zur Welt.

“Es ist ein Trauerspiel. Wir verdienen fast nichts. Wegen des Zusammenbruchs von Gécamines arbeiten wir selbst mit unseren Frauen und Kindern in den Minen. Jede Woche begraben wir Verwandte und ehemalige Beschäftigte von Gécamines”, klagt ein anderer Arbeiter. Ohne die nötige Ausrüstung seien sie Krankheiten schutzlos ausgeliefert, sagt der Arbeiter. Doch Alternativen gebe es nicht. “Wenn wir es nicht tun, werden wir verhungern. Alles ist hier gestorben wegen Gécamines.”

Was die Wenigsten hier wissen: Untersuchungen von Proben der Metalle aus Kipushi haben Spuren von Uran zutage gebracht – ein radioaktiver Stoff, dem die Arbeiter im Tagebau vermutlich schutzlos ausgeliefert sind – Tag für Tag.

-

Kongo: Der Preis der Kobaltgier

Die Giftwüste von Kipushi

Nahe der Stadt Kipushi im Süden des Kongo liegt eine künstliche Wüste. Bis in die neunziger Jahre gab es hier eine Mine. Mehrere Quadratkilometer Boden sind verseucht, seit Jahrzehnten wächst dort nichts mehr. Auch der Fluss ist vergiftet. Ärzte vor Ort berichten von häufigen Fällen von Fehlbildungen bei Neugeborenen.

-

Kongo: Der Preis der Kobaltgier

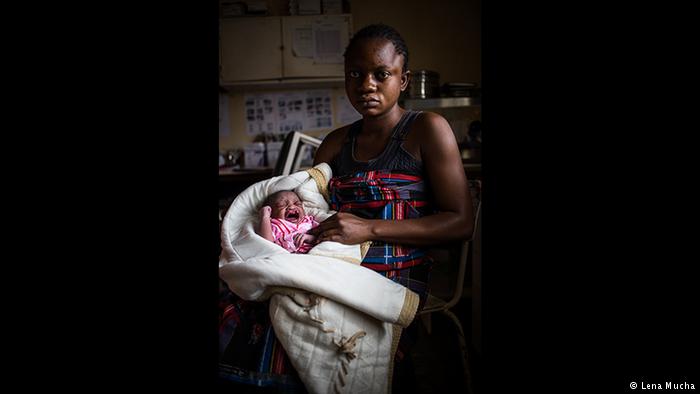

Fehlbildungen und Totgeburten

In den örtlichen Krankenhäusern kommen immer wieder Kinder mit Fehlbildungen wie Hasenscharten und Klumpfüßen zur Welt. Im Charles Lwanga-Krankenhaus in Kipushi gab es allein im März drei Fälle von Anencephalie: Die Föten entwickelten kein Gehirn, in der Regel sterben sie direkt nach der Geburt. “Irgendetwas stimmt hier nicht. Aber wir haben kein Geld für Forschung”, sagt Gynäkologe Dr. Alain.

-

Kongo: Der Preis der Kobaltgier

Forschen gegen das Leid

Eine interdisziplinäre Forschungsgruppe der kongolesischen Universität Lubumbashi arbeitet gemeinsam mit der Universität Leuven in Belgien an einem Forschungsprojekt über den Zusammenhang zwischen der Kobaltförderung und den Gesundheitsschäden. “Wir müssen die Menschen darüber aufklären, was hier passiert. Die Giftstoffe machen uns krank”, sagt Tony Kayembe, Mitglied der Forschungsgruppe.

-

Kongo: Der Preis der Kobaltgier

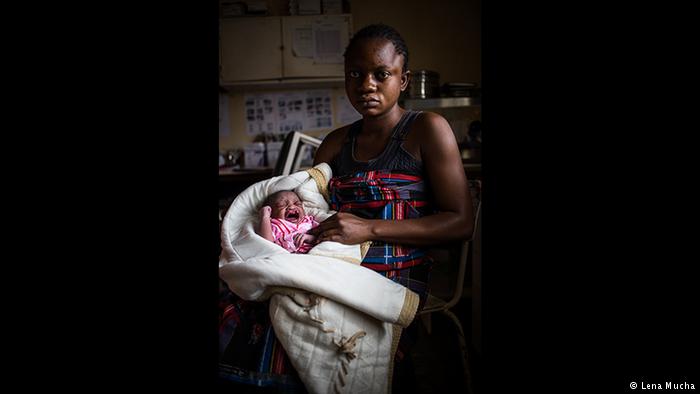

Frühgeburten durch Kobalt?

Zwei früh geborene Babies liegen in einem Brutkasten im Sankt Charles Lwanga-Krankenhaus in Kipushi. “Wir vermuten, dass auch die hohe Zahl an Frühgeburten in dieser Region mit der Verseuchung durch Metalle wie Kobalt zu tun hat”, sagt Tony Kayembe, Forscher der Universität von Lubumbashi und Mitglied der internationalen Forschungsgruppe. Die Mehrheit der Bewohner Kipushis arbeitet in Kobaltminen.

-

Kongo: Der Preis der Kobaltgier

Die kranken Kinder der Familie Masengo

Adele Masengo mit ihren fünf Kindern. Ihr Mann arbeitet in einer Kobaltmine. Ihre älteste Tochter erblindete mit 12 Jahren. Masengo hatte eine Fehlgeburt, ein Baby kam mit Fehlbildungen zur Welt und starb kurz nach der Geburt. Ob der Bergbau dafür verantwortlich ist, weiß sie nicht. “Als meine Babys geboren wurden, hat man ihnen Blut abgenommen, aber wir bekamen nie die Ergebnisse”, sagt Adele.

-

Kongo: Der Preis der Kobaltgier

Kobalt-Nachfrage steigt rasant

Ein Minenarbeiter hält Kobalt in den Händen. 60% der weltweiten Produktion stammt aus dem Kongo. Das seltene Metall wird für Lithiumbatterien in Smartphones, Laptops und Elektroautos gebraucht. Aufgrund der rasant steigenden Nachfrage haben sich die Preise in den letzten zwei Jahren verdreifacht. Kinder, Frauen und Männer, die in den Minen arbeiten, sind diversen Giftstoffen ausgesetzt.

-

Kongo: Der Preis der Kobaltgier

Kongos Kupfergürtel

GECAMINES ist das größte Minenunternehmen im Kongo. Es hat seinen Sitz in Lubumbashi, der zweitgrößten Stadt des Landes. Sie liegt mitten im sogenannten “Kupfergürtel”. Hier, an der Grenze zu Sambia, haben sich viele internationale Großkonzerne angesiedelt. 5000 Tonnen Kobalt werden jährlich noch gewonnen. Der große Berg mitten in der Stadt besteht aus Minen-Abfällen.

-

Kongo: Der Preis der Kobaltgier

Giftiges Wasser

Arbeiter suchen in einem verseuchten Fluss nach Kobalt und anderen Stoffen. Für viele ist es die einzige Einnahmequelle. “Wir benutzen unser Wasser hier kaum noch”, sagt eine Anwohnerin. “Es hinterlässt einen merkwürdigen Film auf unserer Haut. Wenn ich meine Wäsche mit dem Wasser wasche, dann zerfällt sie danach. Selbst unsere Kartoffeln, die wir damit dem Wasser gießen, schmecken komisch.”

-

Kongo: Der Preis der Kobaltgier

Leben neben der Raffinerie

Direkt neben der Firma “Congo Dongfang Mining“ (CDM) ist ein Wohnviertel entstanden. Das chinesische Unternehmen gehört zu den größten Kobalt-Käufern im Kongo. Wenn es regnet, läuft Abwasser aus der CDM-Erzraffinerie in Lubumbashi in den Stadtteil Kasapa nebenan. Die Anwohner klagen über schwere Haut- und Atemwegsprobleme. Auf ihre Anfragen bei CDM bekamen sie keine Rückmeldung.

-

Kongo: Der Preis der Kobaltgier

Kein Schutz gegen das Gift

Ein Dermatologe untersucht einen Patienten an der Universitätsklinik von Lubumbashi. Die meisten Bergleute im Kongo arbeiten ohne Schutzkleidung. Neben Metallen wie Kobalt, Kupfer und Nickel ist in dem Gestein häufig auch Uran vorhanden. Auch die Anwohner sind dem Staub schutzlos ausgesetzt. Die Recherche wurde durch die International Women Media Foundation unterstützt.

Autorin/Autor: Lena Mucha

Comments